为情绪买单

- irisliu4

- Aug 13, 2025

- 8 min read

Updated: Aug 26, 2025

by Iris Liu

13 August 2025

在2023年的年末,我们分享了关于“中国年轻人消费”的系列文章。时至一年多,我们决定继续记录我们的观察和思考,而今年我们想和大家说一说情绪经济这个事儿。

情绪为什么能撬动经济?

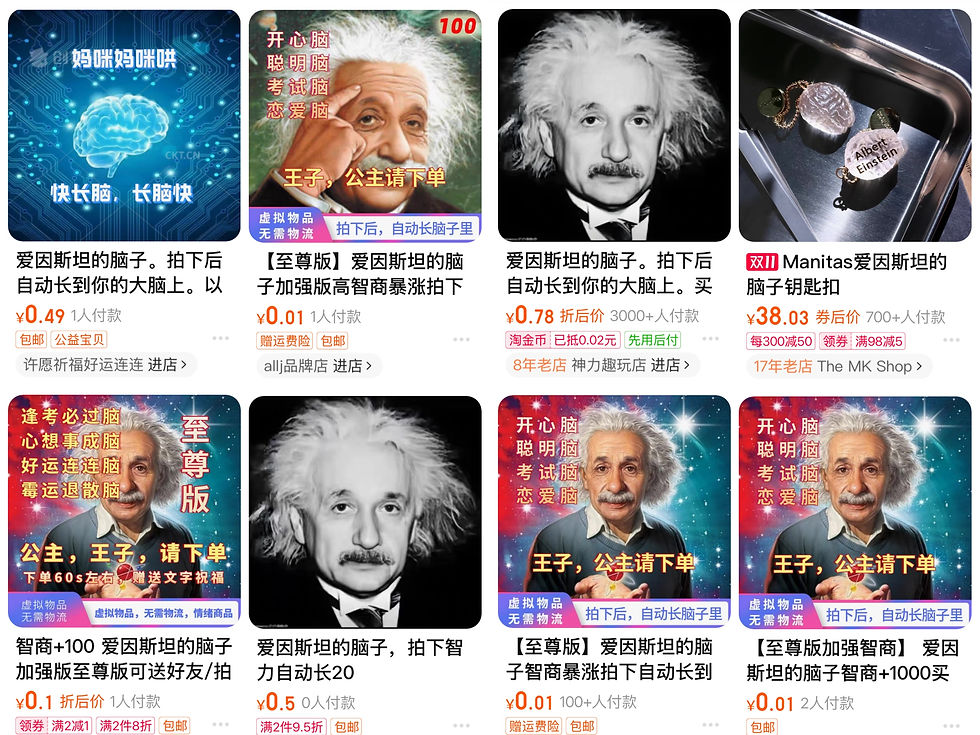

在淘宝2023年度十大商品的榜单上,有一个让人匪夷所思的商品叫做“爱因斯坦的脑子”,售价0.01-1元,实际拍下商品后,买家可以从客服获得花式加油。尽管大家都知道这个商品只是心理安慰,但仍然创造了数万单的惊人销量。

对于中国来说,疫情管控政策维持的这3年,大众心理健康持续遭遇危机。因此,一旦管控政策结束,人们更需要获得情绪或情感上的支持,这似乎是情理之中的事情。但这样提供情绪价值的商品或服务会是疫情后的昙花一现吗?如果说疫情管控结束后的第一年我们并不能给出确切的回答,那么经过又一年的观察,我们的观点是:悦纳自己、幸福感、满足感、生命意义、亲密关系等情绪价值都是生活的稀缺品,这不仅是消费者日益增长的需求,也是品牌需要持续的发力点。

为什么情绪价值在当代中国如此重要?

从理论层面上来说,美国著名心理学家马斯洛提出了如图所示的需求层次理论。得益于经济发展和生产技术的革新,激烈的市场竞争为消费者提供了五花八门的商品选择。大部分消费者的基本物质需求不仅可以得到满足,可以说在基本物质产品的市场中,供应大于需求。当消费者的生理需求、安全需求得到满足后,随即人们的日常消费会向金字塔上方更高层次的发展需求逐渐倾斜。也就是说,人们的需求水平在不断提高。

但在中国,这一理论的局限性在于它只适用于意识到自己有更多自我心理发展需求的人群,也就是年轻人、受过教育的大部分中年人以及极少数老年人。在西方发达国家,心理体系更完善,心理健康的关注更高,并通过教育普及帮助大众提升心理健康意识,提供应对情绪问题的资源。

从文化、经济、社会等实际层面上来说,时代发展的矛盾日益激化一方面会导致越来越多的情绪问题产生,另一方面这些情绪很难被解决,从而需要获得相对应的补偿。

传统文化观念与现代人本思想的冲突:

1. 压抑自我的传统:我国九年制义务教育制度在1986年才开始普及,在2006年才开始全面免学费。在1986年之前,由于历史、经济条件不足和教育资源缺乏等原因,接受过教育人口的比例很低。而“克己复礼”和“自省“的传统理念对未接受过现代教育的人影响深远,这些理念倡导人们压抑自己情绪,认为寻求外界的帮助是挫败的、软弱的、无能的表现。甚至心理问题一度被打上了“病耻感”的标签。这也导致部分人的情绪问题具有”隐形“的特点,需要深层发掘。

2. 两代人的思想碰撞:这些受传统理念影响的人现在成为了家庭中的父母或长辈,而受教育程度显著提高的后一代(现在的青年一代)所学习的是自由、开放的现代价值观。因此,大部分青年一代需要一边摸索如何探索和发展自我,一边与长辈过时的传统观念进行抗衡。也就是说,当他们需要心理或情感支持时,他们很难从家庭获得任何帮助。在经济和教育资源越不发达的地区,这种情况是越常见的。

城市化发展伴随着生活压力的剧增:

1. 迁移人口的心理适应问题:随着快速城市化,许多人离开家乡到城市工作生活,但在新环境中,他们往往与家庭和以往的朋友分开,容易产生孤独、焦虑等情绪问题。然而,在忙碌的工作和生活压力下,也难以找到情绪释放的途径。

2. 经济不稳定时期的“压力山大”:

1)生活成本上升:高房价、高医疗费用、高教育成本已经成为城市的固有印象,特别是在一线城市工作生活的年轻人面临的压力更为显著,即使是小县城也正在向着这个趋势发展。另外,中国“无止境“抚养子女、无条件”孝顺“和赡养老人的历史传统让大众背负着更大的经济压力。

2)就业压力:近年来经济结构转型和整体经济增速放缓,加之求职市场仍有大量的毕业生不断涌入,随时面临降薪、裁员甚至是失业危机的人不在少数,“内卷“情况被迫成了证明自身价值的手段。在生活成本不变甚至会继续增长的情况下,对于职业发展担忧的情绪逐渐扩散开来。

3)财富获得困难度增加:中国的经济发展高速期已然是过去式,在信息差逐渐缩小、各行业逐渐发展成熟或已经非常完善的现在,赚钱越来越不容易。面对住房和财务自由的高门槛,部分群体容易对未来产生迷茫和焦虑,缺乏安全感,甚至是产生“被剥夺感”。

社会文化和社会支持影响:

1. 家庭教育压力:在以考试成绩作为教育成果评判标准的制度下,以财富和社会地位作为人生成功的评判标准的文化中,家长对后代“望子成龙“的高期望和教育中的激烈竞争导致年轻人从小承受较大的学业压力,乃至到进入社会中背负更大的职场压力。特别是“独生子女政策”背景下,许多家庭将自身的期望和资源集中在一个孩子身上,从而进一步加重了心理负担。

2. 情感链接虚拟化:也正是由于“独生子女政策“,这一代独生子女的同辈支持相对弱一些。此外,网络的发展让人们的社交方式发生了翻天覆地的变化。虽然网络的即时性让沟通更便利,但也让人们的情感联系虚拟化,从而难以获得有力的情感支持。并且社交媒体所带来的社交焦虑和比较心理让”贩卖焦虑“的现象更为严重。

3. 缺乏社会支持:中国的心理健康意识起步较晚,专业的心理咨询等服务资源不仅稀缺,价格也是普通家庭很难持续多次承受的,这导致情绪或心理问题很难通过专业科学的途径解决。

这些因素相互交织,使得人们的情绪问题在现代社会变得更加普遍和复杂。综上,情绪问题并不是突然从有到无才催生了情绪经济大火的现象,而是情绪问题愈来愈多地被表达出来了,因此品牌营销可以从表露出来的情绪问题中得到启示。而我们接下来更需要去挖掘用户更深层次的情绪需求。

三代人的情绪各有什么特点?

我们刚刚聊到中国现在三代人生活的时代是完全不同的,因此他们也有不同点。

年轻人(18-44岁,参考世界卫生组织的划分标准,下同):年轻人有强烈的自我价值实现需求,渴望获得社会认同、情感陪伴、职场成功和经济独立。然而,现实中的高竞争与高成本使得他们易产生迷茫、无助、甚至自我怀疑。职场“内卷”现象加剧了他们的焦虑,部分选择“躺平”以应对高压。但他们也是最愿意通过各种方式接纳情绪和探索自我的一代。

中年人(45-59岁):中年人面临的压力更为复杂,包括职场、家庭、子女教育、赡养老人等多重压力叠加。他们往往在家庭中“上有老、下有小”,在职场中面临“高龄职场危机”甚至裁员风险。他们倾向于追求生活平衡,但也容易陷入疲惫状态。身体机能状态的逐渐衰退,也可能使他们产生焦虑、挫败感和不安全感。即使如此,他们也很少主动寻求心理帮助,因为他们习惯将家庭和事业放在自我情绪之前。

老年人(60岁及以上):老年人最主要的情绪问题源于孤独感、健康问题、丧失亲友、无法适应数字化生活。退休不但失去经济独立、逐渐老化的身体也会更依赖他人的照顾,这可能给他们带来无助感和自责感。他们会渴望稳定的归属感,尤其是子女的陪伴和关心。但老年人是最容易忽视自身情感的一代人,部分老年人甚至存在文化偏见或羞耻感,不愿寻求心理支持。

面对这些问题,情绪经济逐渐在中国开始火热。但值得注意的是,目前中国的情绪经济仍是主要围绕年轻人的需求展开。

什么是情绪经济?

情绪经济(Emotional Economy),是围绕人们的情绪需求创造经济价值的模式。这种模式不再以单一的产品功能为核心目标,同样重视消费者需要的情感体验,通过触发情绪共鸣或是满足情感需求来提升品牌吸引力,与用户建立长久的良好关系。我们不妨从经济的脚步先回顾情绪经济的发展。

情绪经济的萌芽始于西方的20世纪初,随着广告行业的兴起,品牌开始意识到消费者的购买决策不仅局限于产品本身,还受到主观情绪或情感的影响;当市场逐渐饱和,品牌开始尝试通过构建品牌故事和形象来触发消费者的情感共鸣;而1999年体验经济的提出是情绪经济的发展里程碑。例如,星巴克不仅是卖咖啡,还为消费者提供舒适的环境和社交空间,使消费过程成为一种享受。

目前中国的情绪经济是什么样的?

1.情绪产品细分化

从提供情绪价值的商品来看,产品的功能越来越细分,甚至为满足用户的需求进行专业的创新设计。例如,添加草本成分的助眠香水喷雾、玩梗的解压毛绒玩具、获得柔软触感的捏捏乐等,这类舒缓焦虑、提升幸福感的产品深受欢迎。食饮品牌也可以通过低糖、轻饮等概念提供健康的情绪价值。消费者调节情绪的需求往往是专一的,产品只需要精准有效。

2.情绪消费多元化

情绪消费并不局限于是真实商品或虚拟服务。社交平台百花齐放,无论是视频还是直播,都可以产出与用户高度共鸣或获得情感满足的内容,甚至用户会为内容产出者的情绪表达进行付费。这也是自媒体时代的特点,博主可以通过这种方式获得自己的影响力。

此外,情绪体验馆、沉浸式剧场、采耳等这种让消费者可以在一个特定的情绪环境中放松、治愈或感受温暖的沉浸式体验和互动场所,也成为新热点。

3.情感内容真实化

对心灵鸡汤的祛魅,让消费者对提供情绪价值的内容已经发生了方向性的变化。被刻意打造的励志故事曾经让可以消费者从中获得“一剂见效”的情绪慰藉,但千篇一律的内容和时刻变化的社会思想已经让消费者产生情感疲劳。现在的消费者更需要真实的、容纳负面情绪的、贴近生活的、有个体差异的情感内容才是他们希望看到的,这也正是“发疯文学”大火的原因。

4.情感服务日常化

情感需求不再局限于心理咨询或专业心理辅导的场合,而是渗透进人们的日常社交和兴趣爱好中。MBTI(16型人格测试)在中国的爆火便是一个显著例子。它不仅成为年轻人了解自我的方式,还成为一种新的社交语言。MBTI的流行也推动了越来越多情绪管理、心理咨询、陪伴社交、音乐、冥想等心理相关APP的快速发展。情绪调节变得像健身或保健一样,已经成为日常生活的“常规项目”,情绪也不再是个人秘不可宣的话题,是可以与他人分享的共同话题。

越来越多的人愿意为需要的情绪价值买单。情绪经济不仅仅是一种市场现象,更是对消费者深层次心理需求的回应,是消费的一次重要变革。面对这一趋势,品牌可以从哪些角度思考、需要做什么来获得可持续?我们将在接下来的系列观察中继续分享。

Comments